家族族规刑罚:沉塘与枷刑,桐城张氏族规下的血色家法

在“家国同构”的宗法社会里,家族不仅是血缘的聚合体,更是秩序森严的微型王国。江南桐城张氏一族,自明代起簪缨不绝,出过张英、张廷玉这般位极人臣的显赫人物。支撑这个家族绵延数百年不坠的,除却诗书传家,更有其《张氏宗谱》中那套浸透威权的严酷族规刑罚体系。

张氏族规的诞生并非偶然。明清鼎革之际,桐城屡遭兵燹,地方秩序崩坏。康熙初年,盗匪横行乡里,官府鞭长莫及。张氏族中子弟竟有数人卷入劫掠之事,以致家族清誉蒙尘,科考仕途几受阻绝。为挽狂澜于既倒,时任族长张秉彝痛定思痛,在康熙十二年主持重修族谱时,增订《惩恶》十条。其序言沉痛写道:“家门不幸,子弟失教,几辱先人……非峻法,无以清本源、正视听。”这套刑罚体系,正是乱世中为维系家族门楣而锻造的利刃。

族规中最令人胆寒的刑罚,莫过于对“败伦伤化”者的处决。康熙四十年,族中张玉书(非大学士同名者)一房发生震动全族的丑闻:玉书之妻陈氏与远房族侄张茂私通。事情败露后,族长张英(时任文华殿大学士)虽在朝为官,仍亲笔批复家书:“淫乱伦常,玷我清门,当依祖规严惩。”宗祠开启之日,陈氏与张茂被缚至祠堂阶下,经合族公议,依“男女苟合,败坏门风者,沉塘”之条,押赴后山水塘执行。清人笔记《巢林笔谈》曾隐晦提及此事:“桐城巨族某,以妇行不检,竟毙于家法……塘水呜咽,闻者股栗。”一池寒水,吞噬的不仅是生命,更是整个宗族对礼教秩序的集体献祭。

族规之刃同样悬在经济命脉之上。乾隆年间,负责管理族田的执事张大有,利用职权私自典卖祭田二十亩,中饱私囊。祭田乃祖宗血食所系,此举触犯“侵蚀公产,以盗论”的重条。族老会议认定其罪后,并未送官,而是依规“革出宗祠,永不许与祭,追赃责杖”。张大有被当众杖责四十,其名在族谱中被朱笔勾销,子孙三代不得参与祭祀分胙。经济惩戒与精神除名相结合,使其在宗法网络中彻底沦为“不存在的人”,这种来自血缘内部的放逐,其残酷性远甚于官府的枷号。

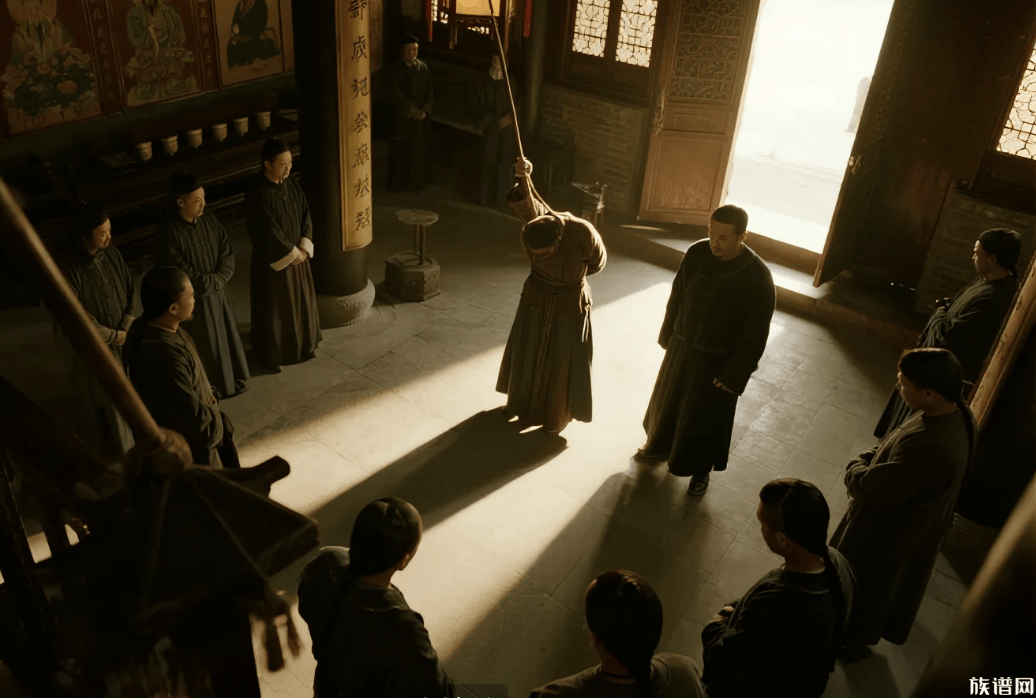

张氏家族以科举显赫于世,对“辱没斯文”者尤不能容。族规明载:“酗酒斗狠、出入赌坊妓寮者,初犯笞三十,再犯枷示祠前,三犯黜族。”嘉庆年间,生员张裕昆因乡试落第,竟常醉卧妓馆,题壁诗中有怨怼朝廷之语。事发后,族长震怒:“此等行径,上负君恩,下辱祖先!”当即将张裕昆押至祠堂前,颈戴木枷示众三日,并革去其生员津贴,永禁参与科考。一具木枷,锁住的不仅是个体的屈辱,更是整个士绅家族对文化特权的病态守护。祠堂前的训斥如寒冰刺骨:“张家百年清誉,岂容尔浪荡子玷污!”

桐城张氏的族规刑罚,以宗祠为法庭,以族谱为法典,构建了一套独立于国家律法之外的“宗法司法体系”。这种看似自治的秩序背后,是宗族对个体从身体到灵魂的绝对掌控。每一记落下的棍棒,每一次冰冷的沉塘,都在强化一个逻辑:个体生命的意义必须完全让位于家族整体的存续与荣光。

随着清末民初现代法治理念的东渐,这种浸透私刑与暴力的宗法治理模式终被历史淘汰。当我们翻开泛黄的《张氏宗谱》,凝视那些墨迹森严的惩戒条款时,所见的不仅是一个家族的自律文本,更是一幅宗法社会以血缘为经、以酷刑为纬编织的秩序图景。祠堂阶前的斑斑血迹早已被岁月冲刷,但那柄悬于族人头顶的宗法之刃,其寒光依旧能穿透纸背——它提醒我们,任何以集体之名对个体实施的绝对权力,终将留下难以愈合的历史伤痕。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}