明末清初大儒顾炎武为什么要抨击科举制度

相信我们从小就听过这样一句话,那就是“天下兴亡,匹夫有责”。这一句话是由明朝著名政治家、思想家、教育家以及文学家顾炎武说出来的,并且与明朝的黄宗羲、王夫之三人被后人称为明末清初三大儒。

顾炎武雕像

顾炎武生于公元1613年7月15日,是苏州昆山人。顾炎武本名为绛,字为忠清。但是因为极为仰慕文天祥的学生王炎午的品格,从而改名为顾炎武,字为宁人,并且还自己署名为蒋佣山,而被读书人尊称为亭林先生。

顾炎武在年少之时就十分用功,在读书方面,更是刻苦学习经世致用之道,在文学上取得了很高的成就。值得一提的是,在昆山受到了清军的侵犯时,他立即投笔从戎,参加当时的抗清义军,一同抗击外来侵略者,保卫家园的和平。但是,由于敌我力量悬殊,从而导致抗争失败,最后只能在南北一带漫游,且于1682年2月15日,卒于曲沃。

后人将顾炎武的遗骨运回他的故居,也就是江苏省昆山市,并且在昆山专门为顾炎武建立了墓园。在墓园当中,设有顾炎武祠堂、顾炎武墓、顾炎武起居生活区等等,为后人详细了解顾炎武提供了很好的契机。

顾炎武不仅仅拥有极高的爱国情怀,深受后人的崇敬与爱戴。而他在文学上的成就,直到今日,同样受到很多人的追捧。他曾著有《军制论》、《形式论》等等,‘对后世管理政府与企业都有很高的借鉴价值。

顾炎武为什么要抨击科举制度

科举制度在我国的历史上曾经做出过非常多的贡献,但是实际上并不是在中国的任何一个时期科举制都真正发挥了他的作用,在顾炎武在世的时期就是科举制度低迷的时期。顾炎武大力抨击科举制度,那么顾炎武为什么要抨击科举制度呢?

顾炎武图片

首先顾炎武认为科举制的实行实际上是非常难以令人接受的,因为顾炎武觉得科举制的发明实际上是退后了社会的发展,科举之中让人们崇尚于儒学,但是却不能够有自己的发展和创新,所以在这一点上顾炎武是非常反对科举制度的,这也就是顾炎武为什么要抨击科举制度的原因了。另外,科举制度虽然一开始对国家选拔人才有所作用,但是因为制度的不完善,学子们被单一的教学禁锢了思想,读书的目的大多是为了升官发财,这和顾炎武所崇尚和推崇的思想,也就是经世致用有非常大的差别,甚至是悖论,所以顾炎武才会如此的反对和抨击科举制度,在他的思想中他认为科举制度实际上是一种束缚人们的思想的方式,如果长期这样下去社会就得不到创新,就会没办法发展,所以从这一个层面上来看,顾炎武抨击的不是这一种通过考试来选拔官员的方式,而是抨击的仅仅只能崇尚儒学的这一种考试方式,这就是顾炎武为什么抨击科举制度的原因。

从顾炎武为什么要抨击科举制度可以看出顾炎武的思想在当时属于相对比较超前的思想。

顾炎武的名言

顾炎武在明末清初是一个为所有人都非常仰慕的杰出的经学家、音韵学家,思想家、史地学家,晚年开启了清代朴学风气,主要以行己有耻为主,博学文章,合学与行、治学讲究经世。而顾炎武的31条语录在当时也是非常震惊人心的肺腑之言,他与王夫之、黄宗羲3人并称为明末清初三大儒。

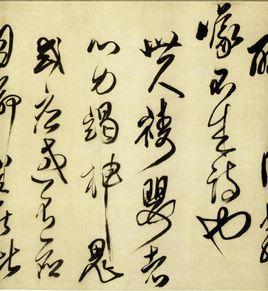

顾炎武画像

像《日知录》中的“天下兴亡,匹夫有责”;《日知录》卷十三《廉耻》“故士大夫之无耻,是谓国耻”;人之为学,不可自小,又不可自大;辞主乎达,不论其繁与简也;人生富贵驹过隙,惟有荣名寿金石;保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳;礼义廉耻,是谓四维;天地存肝胆,江山阅鬓华;我愿平东海,身沉心不改;人之为学,不可自小,又不可自大;不廉则无所不取,不耻则无所不为等等。“天下兴亡,匹夫有责”是顾炎武所著的《日知录》中的名言,这样的名言字眼,在顾炎武墓地的12块刻碑中,最为突出,他的名言也大多题材都是因时事感伤时写出。

其主要作品有《天下郡国利病书》《肇域志》《日知录》《古音表》《诗本音》《唐韵正》《音学五书》《韵补正》《音论》《金石文字记》《亭林诗文集》等等。

顾炎武可以说是一位学问渊博不可多得的人才。他的一生辗转,为在清初时期立了一种新的治学方法,也成为了清初时期的一代宗师,被誉为“清学开山始祖”。

顾炎武的故事

顾炎武,生于明朝1613年,对于国家的典制、天文和仪象、河漕、郡邑掌故、音韵训诂之学,兵农及经史百家都有一定的研究。晚年为当时的清朝创立了一种新的治学方法,被誉为”清学开山始祖“成为一代宗师,后又开创了清代朴学风气,著作了很多悲伤壮观的诗句。

顾炎武画像

其代表作有《日知录》、《韵补正》、《古音表》、《诗本音》、《唐韵正》、《音论》、《金石文字记》、《亭林诗文集》等。

他的一生可以说是相当的辗转反侧的,自幼开始勤奋学习,14岁取得诸生资格,14岁以“行己有耻”“博学于文”为学问宗旨,总是落榜。27岁时开始撰述《天下郡国利病书》和《肇域志》,1641年祖父顾绍芾病故,1643年以捐纳成为国子监生。

明朝末年清兵入关后,投入南明朝廷,任兵部司务,把复明的希望寄托在弘光小朝廷之上,但还未到南京就职,南京就被清兵占领,后又两次反清均败露。

在这样战火年间事情,家族风波也不断。为争夺财产,顾炎武的堂叔和蓄意侵吞炎武家产的叶氏相勾结,经洗劫及纵火焚烧,又遇叶方恒企图加害自己,只得“稍稍去鬓毛,改容作商贾”。

顾炎武1653年率众结社抗清活动最终败露,1654年牢狱之灾,1657得友人李因笃等营救出狱,1682年在山西友人家上马失足,而一病不起,最后辞逝。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}