民国风俗革新:鲁迅与原配离婚,但社会舆论仍存压力

北京冬日的薄雾中,八道湾胡同的一处院落里,朱安默默地为丈夫鲁迅整理着行装。她的动作缓慢而细致,仿佛这简单的包裹里装着的是她全部的世界。鲁迅站在窗边,烟斗里的火光忽明忽暗,映照着他紧锁的眉头。他即将离开这个家,离开这个被旧式婚姻捆绑了十九年的地方。墙外,关于他们婚姻的议论早已如潮水般汹涌——这不仅是两个人的离别,更是一个时代价值观撕裂的缩影。

旧式婚姻的桎梏

1906年夏天,鲁迅收到一封“母病速归”的紧急电报,匆忙从日本返回绍兴老家。等待他的不是病榻上的母亲,而是一场精心安排的传统婚礼。新娘朱安,一个目不识丁、裹着小脚的旧式女子,成为他名义上的妻子。婚礼上,鲁迅机械地完成所有仪式,仿佛一具空壳。洞房花烛夜,他泪湿枕巾,朱安则静静地坐在床边,两人之间横亘着整个旧时代的沉默。

这桩包办婚姻从一开始就注定了悲剧的走向。鲁迅曾对友人说:“这是母亲给我的礼物,我只能好好供养她。”婚后第四天,他便返回日本,留下朱安在周家老宅中,开始了漫长而无望的等待。此后数年间,鲁迅先后在杭州、北京等地工作,与朱安相聚的时间屈指可数。朱安则恪守妇道,侍奉婆婆,操持家务,在封建礼教的框架内履行着一个妻子的全部职责——除了得到丈夫的爱。

新思想的冲击与个人觉醒

1919年,鲁迅发表《我们现在怎样做父亲》,猛烈抨击封建家庭制度:“父母对于子女,应该健全的产生,尽力的教育,完全的解放。”这篇文章如同一把利剑,直指包办婚姻的核心。然而极具讽刺意味的是,作者本人却仍被困在一段无爱的婚姻中。鲁迅曾在给友人的信中坦言:“爱情是什么东西?我也不知道。中国的男女大抵一对或一群——一男多女——的住着,不知道有谁知道。”

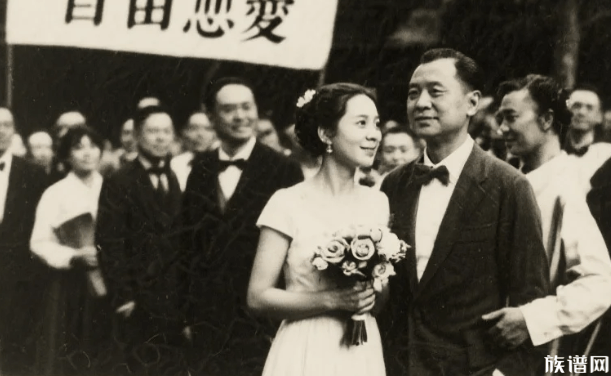

新文化运动如燎原之火席卷中国,自由恋爱、婚姻自主成为进步青年的口号。鲁迅身边的同仁纷纷挣脱旧式婚姻的束缚:徐志摩与张幼仪离婚,胡适虽维持形式婚姻却与表妹曹诚英产生感情……这些变化加剧了鲁迅内心的矛盾。他越来越难以忍受这段形同虚设的婚姻关系,却又因顾及母亲感受和社会舆论而踌躇不前。

离婚决定的艰难形成

1923年,鲁迅与二弟周作人决裂,搬出八道湾胡同,这成为他重新思考婚姻关系的契机。在砖塔胡同的临时住所里,他与朱安分居而住,几乎没有任何交流。许广平的出现更是加速了这一进程——这位勇敢追求爱情的新女性学生,让鲁迅看到了情感生活的另一种可能。

然而,正式提出离婚对鲁迅而言仍是艰难的决定。他深知这一举动将给朱安带来的毁灭性打击。在那个年代,被休弃的女性往往被视为耻辱,难以在社会上立足。鲁迅曾多次考虑过离婚后的安排:继续供养朱安生活,让她仍以周家媳妇的身份存在。但这无法解决根本问题——朱安需要的不是物质保障,而是一个妻子的名分和尊严。

与此同时,社会舆论的压力日益明显。保守派文人开始暗中关注鲁迅的私生活,等待他“行为不端”的证据。一些报纸副刊已经出现隐晦的批评文章,指责新文化运动领袖们“只会破坏旧道德,却无能力建立新伦理”。鲁迅敏锐地察觉到,一旦他正式离婚,这些暗流必将爆发成公开的攻讦。

舆论场的激烈交锋

1926年,鲁迅与许广平南下厦门、广州的消息传出后,关于他们关系的猜测不胫而走。保守派报刊率先发难,《晨报》副刊刊登署名文章:“今有所谓新文化领袖者,弃糟糠之妻于不顾,与女学生南下,美其名曰追求自由,实则为放荡行为披上华服。”文章虽未指名道姓,但读者心知肚明所指何人。

支持鲁迅的知识分子群体迅速回应。郁达夫在《洪水》杂志上撰文辩护:“我们反对的不是离婚本身,而是无爱的婚姻对人性的摧残。倘因社会压力而维持形式婚姻,才是最大的不道德。”这场论战很快超出文学圈,成为全社会关注的话题。茶馆里、学堂内、报纸上,人们争论着:追求个人幸福是否应该凌驾于传统责任之上?女性在婚姻中的权利边界何在?

最尖锐的批评来自鲁迅曾经的同道。学衡派代表人物梅光迪公开指责:“彼等口口声声提倡新道德,自身行为却连旧道德之底线亦不能守。”这种来自“中间地带”的批评尤其刺痛鲁迅,因为它们似乎印证了保守派的论点——新文化运动者言行不一。

而沉默的朱安也成为舆论焦点。有记者试图采访她,这位几乎不出家门的女性只是淡淡地说:“过去大先生(指鲁迅)对我不好,我想是我的不好……我好比一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,虽然爬得慢,总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没办法了,我没力气爬了。”这段话被多家报纸转载,引发广泛同情,无形中增加了鲁迅的道德压力。

法律与现实的鸿沟

当时已颁布的《中华民国民法·亲属编》草案明确规定了一夫一妻制和离婚自由,但在实际操作中困难重重。法律要求离婚需双方同意,而朱安显然不会签字。即使通过诉讼离婚,法官往往倾向于维护婚姻稳定,尤其当一方为无过错且无独立生活能力的女性时。

鲁迅的友人曾建议他援引“不堪同居之虐待”条款,但鲁迅坚决拒绝:“我与朱安女士虽无感情,亦从未施加虐待。若以此为由,实为诬陷。”这种法律与道德的两难在民国知识界颇具代表性——许多人都被困在类似的境地里:既无法忍受无爱婚姻,又不愿用伤害对方的方式获得自由。

更复杂的是,鲁迅与许广平的关系也游走在法律边缘。当时刑法仍有“通奸罪”条款,虽然主要针对女性,但男性也可能因此受到社会制裁。鲁迅和许广平对此心知肚明,他们的结合长期处于半公开状态,直到1929年海婴出生后,才不得不直面社会评价。

历史夹缝中的个人选择

当鲁迅最终在法律上未能与朱安离婚,而是与许广平建立事实婚姻时,这一选择成为民国婚姻转型期的一个典型标本。它既不是彻底的革命——没有完成法律上的切割,也不是完全的保守——实质关系已经改变。这种中间状态恰好反映了那个时代知识分子在传统与现代之间的挣扎。

朱安在后半生始终以“周夫人”自称,悉心照料鲁迅的母亲,保存鲁迅的遗物。她曾对想出版鲁迅日记的出版社说:“先生的日记,我要保护。我不是为了钱,我就是为了保护先生的文字。”这种坚守令人唏嘘——她守护的不仅是一个男人的遗产,更是自己存在的全部意义。

而鲁迅至死都没有在法律上解除与朱安的婚姻关系。他在遗嘱中特意交代:“忘记我,管自己的生活——倘不,那就真是糊涂虫。”这句话或许也是对自己矛盾一生的某种反思。1936年鲁迅逝世后,许广平承担起照顾朱安的责任,每月寄送生活费,直到朱安1947年孤独离世。这两个被同一段婚姻改变命运的女人,以这种特殊方式达成了和解。

余波与回响

鲁迅的婚姻选择如同一面多棱镜,折射出民国社会转型期的多重矛盾:个人自由与家庭责任的冲突,法律进步与社会现实的落差,女性解放的表面与实质。当时的知识分子几乎都面临类似的困境——胡适与江冬秀、郭沫若与张琼华、徐志摩与张幼仪……每个人的选择都成为舆论评说的对象。

这场围绕鲁迅离婚的舆论风暴,其意义远超个人私事范畴。它迫使全社会思考一些根本问题:婚姻的本质是什么?个人幸福与社会责任如何平衡?传统伦理在现代社会中应处于何种位置?这些问题至今仍在回响。

朱安晚年曾说:“周先生对我不坏,彼此间没有争吵,各有各的人生。”这平静的总结背后,是一个时代无声的叹息。而鲁迅在《随感录四十》中写下的那段话,或许能为这场世纪争论做一个注脚:“爱情是什么东西?我也不知道……然而无爱情结婚的恶结果,却连续不断的进行。形式上的夫妇,既然都全不相关,少的另去姘人宿娼,老的再来买卖:麻痹了良心,各有妙法。”

在八道湾胡同那个冬日的早晨,当鲁迅提起行李转身离去时,他不仅是在离开一段婚姻,更是在穿越一个时代的迷雾。而留在原地的朱安,则成为那个迷雾中最沉默的坐标——她的存在提醒着我们:任何关于进步与解放的宏大叙事,都应当为那些被历史车轮轻轻擦过的生命,保留一份温存的凝视。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}