遗落山海间的“明珠”,诉说客家祖先的迁徙史

高远山路,林木苍苍,绿海丛中,白墙灰瓦的屋舍和西洋风学校静静地伫立着,面朝大海,诉说着客家祖先的迁徙历史和兴衰。

位于南澳七娘山半山腰的高岭古村,海拔200米,因山高岭险而得名。明末清初,该村周姓祖先由福建迁徙至此开基建村。1992年整村搬到山下,现无人居住。这个400年历史的客家村落,占地约30000平方米,为大鹏半岛历史价值村落中初始风貌保存最为完好的村落。在深圳大学2006年开展的《深圳东部滨海地区历史价值村落保护与利用研究》调研课题确定的121个传统村落中排名第一。

近日,在高岭居民小组组长周福山带领下,记者来到高岭古村,寻访藏匿山海间的这颗“明珠”。

古香古色 如一幅中国山水画

来到高岭古村山脚下,首先映入眼帘的是一座坚实厚重的石板桥:桥面由长条石构成,桥下修成拱形。岁月的打磨让石桥蒙上一层灰黑色,由于鲜有人迹,石板上布满青苔,溪水从桥下潺潺流过。桥前有一个建桥芳名石碑,碑上文字依稀可辨。旁边的桥栏上挂着“三盛桥”字样的木匾,探枝过来的紫色簕杜鹃花迎风飘扬,仿佛在桥头迎客。

“这座桥建于民国十五年(1926年),历经近百年岁月依然坚固如初。”周福山说,相传以前村民淌着溪水踩着石头过河,有一年发大水冲走了经过的一名村民,后来华侨捐资兴建了这座桥。由于周姓为村里主要姓氏,还有何和张两姓氏,故取名“三盛桥”,三姓高岭人都繁荣昌胜之意。

一路入村沿途风景极佳:古木参天,绿树成荫,青石古道,山泉汩汩,一路入山“只闻水声,不见泉”,如入中国山水画般的意境。村口处一座碉楼耸立,颇有“一夫当关,万夫莫开”之势。“上世纪40年代,盗贼横行,富庶一方的高岭村在村口建起碉楼。”周福山从老人那里听说,抗日时期,村民在古村的屋墙上开了枪眼来御敌,每天运粮上山,有力地支援七娘山山北创办兵工厂的建设。

中西文化 在绿水青山间相汇交融

来到高岭古村,屋舍俨然。整个古村背山面海,依山而建,坐东北朝西南,四面环山,“行列式”街巷格局,东边与西边各有一条水沟,周边景观环境优美。其中,古村核心位置一间荒废的西洋风建筑格外亮丽:圆形大拱门、希腊多立克柱式、广场的设置,在古朴屋舍的映衬下,中西文化在山水间得到意想不到的统一。“高岭古村承袭着福建祖先‘敢闯敢试’这一血脉,分散在海外的华侨达300多人,是著名的‘华侨村’。这些华侨捐资兴建高岭学校,大胆借鉴西洋元素。”周福山说,当时村民很重视教育,还专门从外面请老师来上课,多时曾有学生近百人。后来因交通不便,高岭古村全村搬迁到山下,在大碓村东新建了一个高岭新村。

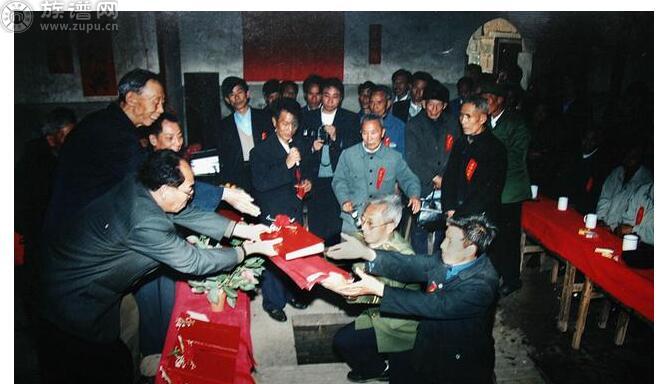

说到古村,不得不说周氏祠堂。该祠堂是古村唯一尚在维护的建筑,如今逢年过节或是发财添丁,不少村民都会回来上山拜祖,祠堂成了他们维系宗族情感的一种方式。“在周氏祠堂可清晰地看到村落与海形成‘聚宝盆’形态。”周福山指着祠堂前那片野草丛生的空地说,以前地底下是月池,泉眼有水冒出来,地面上可以看到一望无际的大海,后面是山上的风水林,如今都荒废了。

共同心愿 高岭古村能早日活化利用

让村民引以自豪的是修建于1936年的山泉取水系统。“高岭古村有深圳历史上第一套自来水系统,如今山泉水源、过滤池、水管等设施依旧保存完好。”周福山掩饰不住自豪地介绍,传说上世纪30年代,村里一位妇人在林中挑水时被山上的野兽叼走。华侨知得后,捐钱修建取水系统。修建用的“红毛泥”(进口水泥)和铜管是华侨华人从海外直接运回来的,在当时轰动了南澳。

夕阳西下,54岁的周福山要赶回山下的高岭新村,路过当年的晒谷场,“这是一个有着全村人记忆的地方。”周福山回忆,小时候常在这里爬树、嬉戏奔跑。站在晒谷场上,尽览山下一望无际的大海,望着高岭新村,仿佛看见当年这里的壕沟,摆放着几台华侨买回来的大炮,威风无比。

看到路边杂草向前拔除,看到故居久久发呆,看到熟悉古迹总是遥想当年……周福山深爱着高岭古村的一草一木。20岁出头便离开村里出外谋生的他,2010年,回到了村里。在外打拼了近20年的他和村里人一样,都有一个共同的心愿:盼望着高岭古村能早日活化利用起来。

来源:深圳侨报

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}