戊戌年修谱之祸:光绪二十四年那场被禁忌的家族行动

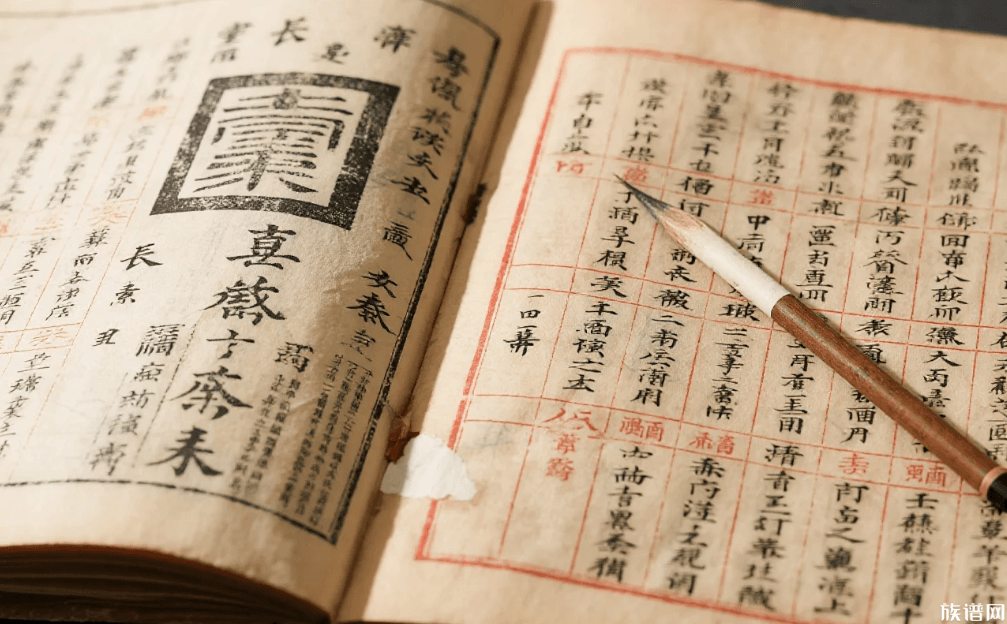

推开祠堂厚重的木门,尘埃在光柱中飞舞。正中樟木箱内,那卷深蓝布面、以白棉线装订的族谱静卧着。三叔公的手枯瘦而稳定,抚过封面时带着一种近乎宗教仪轨般的庄重:“光绪二十四年续的,那一年,是戊戌,动刀兵的年头啊……”他的低语里,藏着那些被时光湮没的家族守护者们,在漫长岁月中谨守的禁忌——那些关乎血脉长河能否安然流淌的古老密码。

修谱,首忌在时。 于农耕文明中生长出的宗族智慧,对天时敬畏至深。干支历法中的凶煞之年,如乙卯、癸亥,常被视作修谱的禁区。此非玄虚妄谈,其根在“天人感应”之念。古人笃信:家族气运与天地流转密联,在戾气充斥的年份强行“动谱”,犹如在湍急暗流中行舟,恐折损家族元气,甚至引灾祸临门。

光绪二十四年(1898年),戊戌年。南方某望族不顾老辈劝阻,执意于当年开谱局。岂料谱事方启,京城骤变,维新夭折,举国震荡。修谱诸人因与外地族人通信,竟被疑为串联,谱稿未成便遭官府盘查,族中数位贤达受牵连入狱,珍贵的旧谱资料亦在混乱中散佚泰半。此事在江南谱牒界传为警训——在时代巨浪翻涌的凶年,强行修谱,无异于将族运置于惊涛之上。

即便太平岁月,修谱亦需择吉避煞。谱师常以《玉匣记》等书为据,避开“月破”、“大耗”等凶日。我亲见某支宗族于1959-1961年艰难岁月里秘密修谱,特意避开所有传统凶日,最终在饥饿与政治高压下,竟奇迹般将新谱誊录保存下来。这与其说是侥幸,不如说是对古老时间禁忌的敬畏,在绝望中维系了家族文脉的一缕微光。

谱成之后,守护之严,更甚于修纂。 族谱尊称“家乘”、“玉牒”,实为家族之圣物,绝不可轻亵。其保管规矩森严如铁律:“书不出祠堂,谱不借外姓。” 族谱是凝聚血缘的图腾,一旦流出祠堂,如同圣器流落市井,血脉的神圣性便遭玷污。更有甚者,谱中详录祖茔方位、族人分布,若落入歹人之手,恐生盗扰祖坟、攀附讹诈之祸。

民国初年,浙东某地曾发生一桩令人扼腕之事。一族长心软,将谱借予一远亲观瞻。岂料此人酒后失德,污损数页,更将谱中一支族人早年因避祸而改姓的秘辛泄露于外。此事引发族内激烈纷争与外界长久耻笑,家族元气大伤,族长最终在羞愤中辞世。此事之后,该族祠堂特制铁柜存谱,钥匙由三位房长分持,非重大祭祀或续谱,绝不得同启。谱书承载的不仅是名字,更是家族尊严的底线。

日常守护,亦极尽虔诚。谱箱必用防蛀樟木,内置石灰吸潮。取阅前需净手焚香,翻阅时忌指蘸唾液,更严禁涂改、污损、折角。若谱书因年久残损需修补,其郑重程度不亚于重修——必选吉日,由族中德高望重且善书者,在祠堂众目之下,屏息凝神,以朱砂墨精心誊补。每一笔的落下,都是对祖先无声的告慰。族谱的物理存在,便是家族精神不灭的象征。

为何如此严苛?因族谱是“敬宗收族”的圣器,维系着跨越时空的血脉认同。对谱牒的敬畏,就是对生命源头的敬畏,对家族共同记忆的守护。在那些动荡年代,常有族人拼死护谱的故事:抗战时期,江南某族长老将谱卷入竹筒深埋祖坟旁;十年浩劫中,有妇人将谱页缝入棉袄夹层……他们守护的不仅是一册纸卷,更是整个宗族在历史风暴中存续的根系与魂灵。

今日宗族形态虽变,然慎终追远之情未泯。当我们在清明翻阅泛黄的谱页,指尖划过那些陌生的名字,一种深邃的联结感油然而生——我们非孤立的个体,而是长河中的一朵浪花。理解并尊重那些看似古板的修谱禁忌与保管规矩,并非守旧,而是对祖先筚路蓝缕的致敬,是对自身文化基因的确认,更是对“我们从何处来”这一永恒命题的庄严回应。

谱牒无言,禁忌如碑。它提醒我们,在血脉的长河里航行,既需有勇往直前的魄力,更需存一份对岁月暗礁的敬畏之心。每一次对古老规矩的遵守,都是向时间长河投下一枚维系之锚——让漂泊的子孙,永远找得到归宗的路标。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}