幸姓 百家姓排名

| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 406 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |

| 2013年 | 393 | 2007年 | 无 | 2006年 | 453 |

| 1995年 | 411 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |

| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |

| 北宋 | 258 |

幸姓 起源

幸姓主要源自:姬姓。

幸姓起源一

源于姬姓,出自周武王之子周成王赐其叔姬偃的姓氏,属于帝王赐姓为氏。周文王第四十七子、周武王之弟姬偃因镇守朔北雁门(沧州)有功,周成王在壬戍岁(公元前1079年)赐其叔姬偃为“幸”姓,史称偃公,其后裔子孙世袭父职四代。

幸姓起源二

源于古代帝王信任亲近的幸臣,属于帝王赐姓为氏。

据清朝学者张澍的《姓氏五书》记载,是幸臣的后代,以祖上为荣而取“幸”为姓或被帝王赐予“幸”姓而形成的。

幸臣,就是君主最宠信亲近的臣子。因此幸氏的家族理当兴盛,所以,历代幸氏的先人见诸史书记载的很多。在中国古代,幸氏的望族大多出于豫章郡 得姓始祖 偃公因镇守朔北雁门(沧州)有功,被周成王赐为“幸”姓,史称偃公,为幸氏之始祖。

幸姓 分布

幸姓起源于上古帝王信任亲近的大臣,即幸臣,认为起源于河北沧州清池,始祖幸偃因镇守雁门有功,于公元前1079年成王赐姓“幸”。春秋时(公元前625年),14世尚玑公因仕迁徙于江西高安洪城。东汉时32世棠公随父维新公迁建昌(今江西奉新县)。南北朝时期(梁武帝大通二年,公元528年),塾公父子因守雁门兼领渤海沧州节度使再迁清池。唐朝总章年间(公元669年),世居江西高安幕山的幸茂宏由沧州迁居四川,武则天通天二年(公元697年)任南昌府丞又迁返高安,故江南幸姓称茂宏公为一世祖。68世轩公随父奉公涉汴(河南开封),轩公之弟潭公后裔迁江西广昌。至宋末,74世扩公在康王南渡辅佐有功授高安丞,又返迁高安。扩公生三子,长子之仁公宋宣和七年(公元1125年)由高安分居宁州安乡温泉汤(今江西修水县黄沙汤桥)。次子之文公分居新吴进城乡东园里(今江西奉新县上富镇东坑村)后有幸登嶷先迁江西遂川、上犹,后定居于赣州南康。明初,幸登嶷之曾孙郎酆于1369年迁居福建宁化石壁村,洪武二十三年(1390)其曾孙钦凤、宗远、智崇、宗明四兄弟入广东梅州兴宁一带,后传往广东各地。三子之武公承基高安洪城及永乐一年由高安迁往江西九江市瑞昌,江西赣州于都、四川、湖北,以及东南亚和台湾等地。

幸姓 郡望

雁门郡:战国时期赵国置郡,秦汉沿用,治所在善无(今山西右玉),其时辖地在今山西省河曲、五寨、宁武、代县一带。东汉时期移治到阴馆(今山西代县),此后多以雁门为郡、道、县建制戍守。雁门关之称,始自唐朝初期,因北方突厥崛起,屡有内犯,唐朝驻军于雁门山,于制高点铁裹门设关城,戍卒守。

渤海郡:西汉时期从巨鹿、上谷之地分出渤海郡,治所在浮阳(今河北沧州东关),其时辖地在今河北省、辽宁省之间的渤海湾一带。唐朝时期的东北靺鞨(古女真族)以粟末部为主体亦建立过渤海郡,先称振国(震国),又称渤海国,其时辖地在今东北松花江以南至渤海地区。后来唐玄宗册封大祚荣为渤海郡王、忽汗州都督,遂名渤海。渤海郡地跨乌苏里江两岸,在今辽宁、河北、山东三省之间的渤海湾沿岸一带。后唐同光四年(926年),渤海郡为辽太宗耶律德光所灭,以后不复存在。

豫章郡:汉朝时期豫章郡治。隋朝时期为洪州治所。五代时期的南唐及明、清诸朝为南昌府治,明朝初期曾为洪都府治,其时辖地均为今江西省南昌市。

幸姓 堂号

雁门堂:以望立堂。

渤海堂:以望立堂。

豫章堂:以望立堂,亦称南昌堂。

幸姓 姓氏源流

二、幸

幸姓分布:分布较广,但人口不多。

幸姓起源:其先得幸于君,因以为氏。如宠氏、赏氏之类。

幸姓名人:

幸子豹,东汉时人,任朱崖太守。幸南容,唐时高安人,有文学,贞元进士,仕至国子祭酒。

郡望:南昌、雁门,豫章。

变化:五代时夔州人幸寅逊,《古今姓氏书辩证》作涬寅逊。涬为幸之误。

幸姓 历史名人

幸姓古代名人

幸成汉朝,汉大臣。

幸子豹汉朝,汉大臣。

幸灵晋朝,晋朝术士,豫章建昌人。传奇人物,善卜筮。

幸南容唐朝,唐朝学者,江西高安人。唐德宗贞元九年与柳宗元同登穆寂榜进士。官至太常卿、国子监祭酒、太子宾客赠渤海郡开国子谥。

幸轼唐朝,唐朝学者,江西高安人。幸南容之孫。博学强记,有祖风。通文史,博地理,善哲辩。唐僖宗中和年间官拜太子校书郎。

幸思顺南宋,南宋儒学学者。

幸元龙南宋,南宋官员,筠州高安人。庆元五年进士,调湘阴簿。居家十馀年,嘉定七年,出为京山县丞。嘉定九年,调随州州学教授。嘉定十五年,知当阳县。嘉定十七年,任郢州通判。

幸夤逊五代,后蜀臣。一作幸寅逊,又作辛夤逊。夔州云安(今四川云阳)人,一作成都人。仕五代后蜀。初为茂州录事参军。时后主酷好击毬驰骋,左右多不敢谏,夤逊上疏劝谏之。迁新都令,历司门郎中、知制诰、中书舍人。出知武信军府,加史馆修撰,改给事中、翰林学士,加工部侍郎,判吏部三铨事,领简州刺史。后蜀亡,降宋,授右庶子。寻上疏谏猎,为宋太祖所嘉赏。开宝五年,为镇国军行军司马。罢职,时年九十余,尚有仕进意,治装赴阙,未登路而卒。夤逊性颖悟,善属文,尝与修《前蜀书》。所著有《王氏开国记》,已佚。亦能诗。后蜀孟昶尝于岁除日令其作桃符诗献上,此为楹联之始作。今存诗一首及断句一联,见《全唐诗》卷七六一及卷八七五。《全唐诗补编·续拾》卷五二补其诗二首四句。文一篇,见《全唐文》卷八九一。生平事迹见《诗话总龟》卷三一、《宋史》卷四七九、《十国春秋》卷五四。

-

当你有一个有趣的父亲,你是的幸运,也家的幸运

2014-04-05

当你有一个有趣的父亲,你是的幸运,也家的幸运,一、钱钟书先生自幼便鲜少生活能力,不会系蝴蝶结、握筷子像小孩那般一把抓、穿鞋分不

-

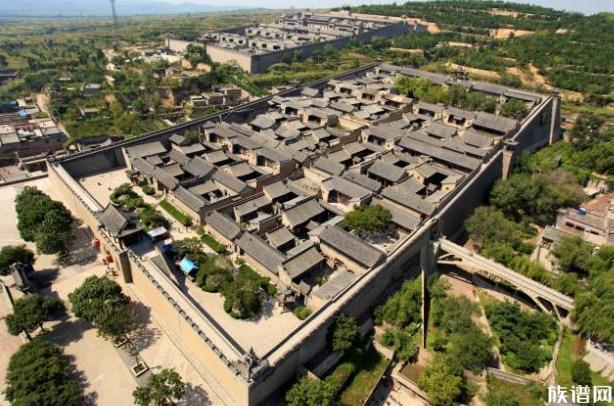

家族合居的幸福与烦恼:古人尽孝不分家,七世同堂为养老

2017-05-25

孝老爱亲是中华民族的优良传统,孝文化也一直是古代传统道德的核心,在这一传统文化氛围之下,古代也衍生出了许多独特的养老方式,其中影响深远的一个,便是家族合居。家族合居这一现象,与古代的经济社会条件密切相关。古人生产劳作全靠人力,效率比较低,富贵人家倒还好,一般平民如果是单门独户、人丁寡少,很容易陷入饥馑穷困。而随着社会的发展,朝廷开始提倡家族合居这一方式。晋朝司马氏以臣废君,在维护统治上只强调忠君未免理亏,于是拐了个弯,特别提倡孝道。而家族合居以尊奉老人,也就是在晋朝以后得到加强。南北朝时期,北魏时河北博陵李氏,一门七世同居不分家,一大家子有二十二个房头,合计一百九十八口,在当时蔚为奇观,以致朝廷专门在李家挂了旌表孝行的诏令。不过,“大家族”的产生,除了朝廷引导之外,还有实打实的经济考量。魏晋南北朝时征税靠编户齐民制度,也就是说,户籍上有名才会征税,否则便可逃避赋税。数世同居、动辄几十房、几...