刘掞藜

生平

刘掞藜家乡湖南新化,地处偏远,世代耕读,刘掞藜是族中离乡读书的第一人。幼年就读新化县城的小学,“以勤敏闻”。其后到宝庆念湖南第二联合中学(今邵阳市第二中学),益发勤奋用功,因成绩优异,年年获免学费。然而因家境贫困,刘掞藜毕业后未能继续升学,被迫回家成婚。不久,他变卖新婚妻子的嫁妆,亲自跑到宝庆,购得石印本《正续皇清经解》、《李太白集》、《杜工部集》等书,回程时因书担负荷过重,又遇雨泥,花了两天时间才回到家。刘掞藜的叔叔以他为浪费,要把他辛苦买来的书全部烧掉,幸好被刘掞藜的祖母阻止。其后他置书于家中小阁楼,不分寒暑,日夜苦读,如是两年,扎下了坚实的经学基础。然而,刘掞藜自幼就有风湿痹萎之疾,个性又狂嗜读书,不喜运动,两年苦读,更使这一宿疾加剧。

其后刘掞藜复学,入长沙雅礼大学读英语,一年后又到北京借居佛寺读书。所带金钱用光,每天只吃一餐,至“饥肠或鸣,读弗省也”。不久回到长沙,暂时担任省立第一师范附属小学教员。1920年,考入南京高等师范学校文史地部,师从史学大师柳诒徵,治学由经入史。当时南京高师供给学生膳宿,刘掞藜的生活渐称安定,但尚不足以支持他搜购书籍,只得利用时间帮忙校方印讲义,得酬用来购买《资治通鉴》等书,日夜钻研。此一期间,刘曾担任该校史地研究会总务部副主任,后又负责该会研究部工作。

1923年,刘掞藜在《读书杂志》上针对顾颉刚的疑古学说展开辩论,自此名扬学界,予人“信古派大将”的印象。钱玄同批评他“信经”,“仍旧不脱二千年来‘考信于六艺’的传统见解”。

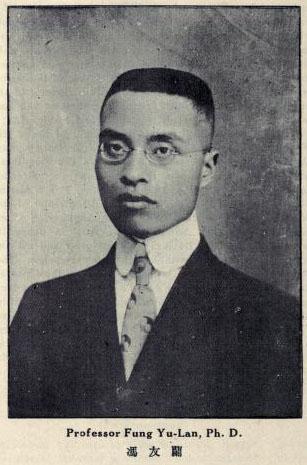

1924年,冯友兰延聘刘掞藜到开封中州大学(今河南大学)执教,其间撰著《世界史略》,长达20万字。1927年,经沈雁冰(茅盾)介绍,转任武昌中山大学(今武汉大学)历史社会学系主任、教授。1928年又应聘任成都大学(今四川大学)历史学系教授,其间撰《中国政治史》、《中国民族史》、《史学与史法简编》,共计数十万字。1930年,任武汉大学史学系教授,其间撰《中国上古史略》、《隋唐五代史要》、《宋元明清初史》,合计亦数十万字。

刘掞藜先后转任各校,一直为风湿宿疾所苦,但仍勉于讲授,很少因病痛缺课。1932年夏,因旧疾复发,辞职回乡。1935年,刘掞藜因旧疾未痊,加以气痛等症缠身,于旧历七月初七日(8月5日)病逝,得年36岁。其学生陶元珍撰《亡师新化刘掞藜先生事略》,以示纪念。

著作

专书

《世界史略》,开封中州大学

《中国政治史》,成都大学

《中国民族史》,成都大学

《史学与史法简编》,成都大学

《中国上古史略》,武汉大学

《隋唐五代史要》,武汉大学

《宋元明清初史》,武汉大学

论文

〈读顾颉刚君《与钱玄同先生论古史书》的疑问〉,《读书杂志》第11期,1923年7月1日

〈讨论古史再质顾先生〉,《读书杂志》第13-16期,1923年9月-12月

〈汉代之婚姻奇象〉,《武汉大学文哲季刊》第1卷第2期,1930年4月

〈唐代藩镇之祸可谓为第三次异族乱华〉,《武汉大学文哲季刊》第1卷4期,1930年10-12月

〈史法通论〉,《史地学报》第2卷第5号

〈儒家所言尧舜禹事伪邪真邪〉,《史地学报》第2卷第8号。

家庭

父:于1935年8月13日(刘掞藜逝世后8天)亦逝世。

母:刘掞藜逝世时尚健在。

弟:刘晋贤。

妻:某氏。

女:刘泽湘。

长子:刘藩,1924年生。

次子:刘葛,1931年生。

三子:某,1933年生。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}