搜索

找到以下资料,为您匹配到

2

部族谱

清空全部

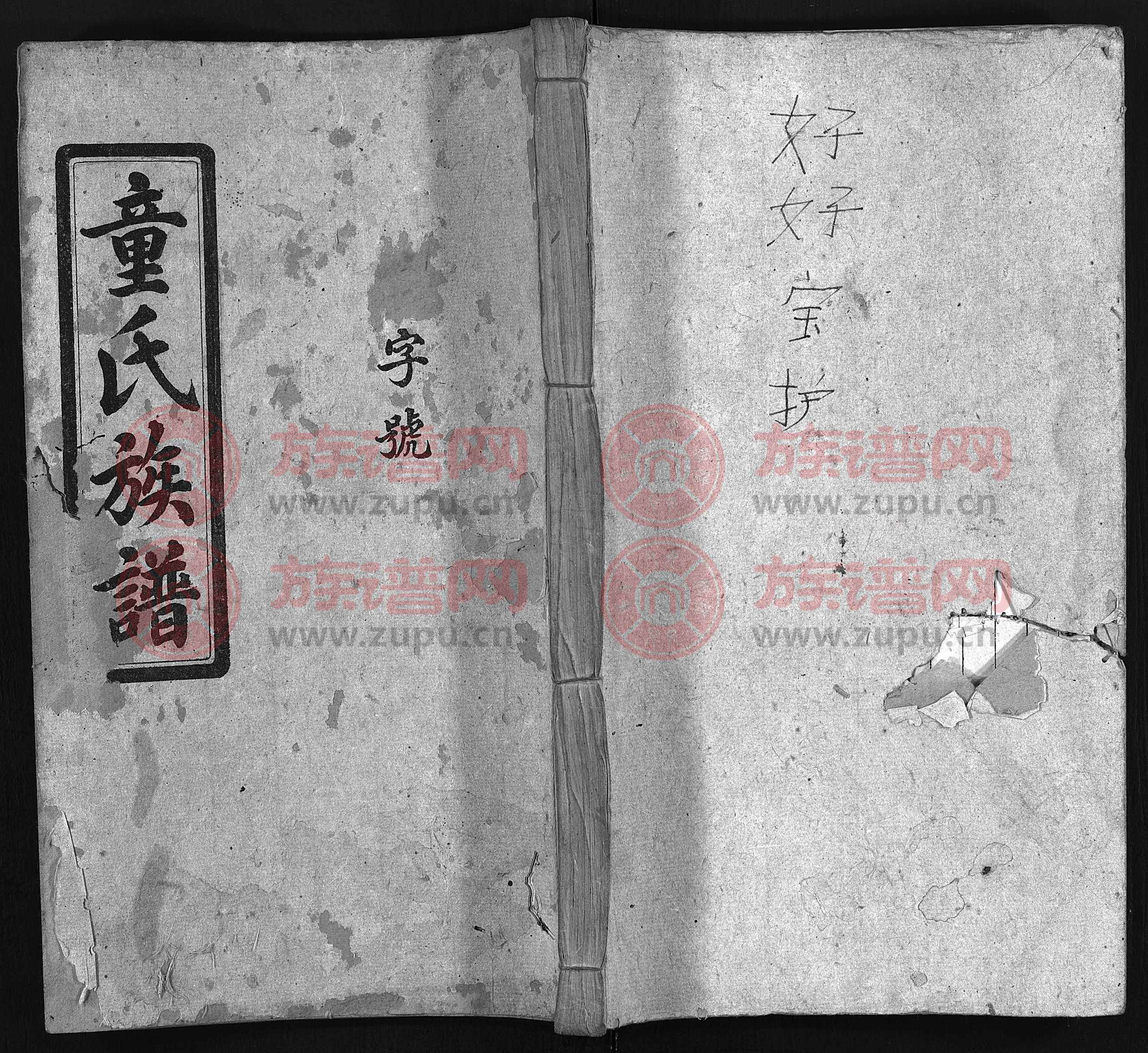

经氏族谱

族谱筒数: 4

浏览量:0

经

暂无介绍

查看详情

经氏族谱

始祖:礼一

散居地:浙江省绍兴市上虞县

族谱页数: 392

编修人:经国宝

浏览量:100

上虞經氏宗譜

原书: [出版地不详] : 萼联堂, 民国13[1924]. 4册 : 世系表

不得复制.

始迁祖 : (宋元之际) 礼一,讳时[岩?],字北虞.

散居地 : 浙江省上虞县等地.

查看详情

经姓氏族族谱概况

更多经姓知识>>

经

姓氏排名:第428位。位于粟姓之后,韶姓之前。

人口数约:10万

郡望堂号:荥阳郡,荥阳堂

关于经氏的姓氏来源说法为下:来自春秋时的魏国。据有关史料记载,春秋魏国的时候有侯叫经的。后来的经氏就是他的后代。 出自东汉。是光武帝刘氏的族父,他的字为经孙,他的后人于是便以经孙作为他们的复姓,后来随着历史的演变简化为经姓。 出自经姓,春秋时期郑武公的小儿子共段叔被封于京,简称京叔段,他的后裔便以被封的邑名作为自己的姓氏,于是有了京氏。到了汉代的时候,有一个音乐家叫做京房,元帝的时候被捉,投入监狱,后在监狱中死去。他的后代为了避免仇杀,于是将京姓改为经姓。

经氏寻根

编修家谱、族谱、宗谱是否已经过时?

修家谱、修祖坟、修宗祠被称为宗亲三修,是中国传统文化的重要组成部分,然而提到这些带着“古味儿”的词汇,大家的反应也呈现出了有趣的两级分化状态。编修家谱、族谱、宗谱是否已经过时了?一、要不要寻根修谱?人们对传统文化的态度,决定了族谱的待遇。1、支持者支持者自费修谱,到处寻根,联络宗亲:“乱世藏金、盛世修谱!”、“寻根问祖是一个人的天性”、“做人不能忘本!”、“老祖宗都忘了,活着还有什么意义?”2、反对者反对者两手一摊,嗤之以鼻,疯狂吐槽:“封建糟粕!”、“只传男不传女!”、“都什么年代了,谁还修什么家谱啊!”、“那些字辈难听死了,我才不用,我要自己给孩子起名!”、“反正我家没皇位要继承”。二、家谱、族谱会断在这代人手上吗?家谱、族谱寄托着人们寻根溯源的情怀,人们这一生中,总是会想起这三个哲学问题:我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?然而,这些思考并不是必需品,随着经济的快速发展,人们的宗族、血...

“经、史、子、集”探源:从“汗青”到“万卷”的文化传承

经、史、子、集“经、史、子、集”是我国古代的图书分类法,也叫四部分类法,发源于隋唐时期。经部亦称“甲部”,指记述儒学家说的典籍。西汉以后,历朝历代把儒家思想作为正统,因而称儒家经典著作为“经”,如《诗经》《尚书》《周礼》《孝经》均属于经部。史部也称“乙部”,指记载历史兴衰、人物生平和建制沿革的著作。早在四千多年前,我国就有了关于历史记载。国别体、编年体、纪传体等史书都属于这一类,如《国语》《战国策》《史记》《汉书》《资治通鉴》等。子部也叫“丙部”,指记录诸子百家及其学说的书籍。春秋战国时期思想大家层出不穷,每个学派都积极发表自己的主张,学、哲学、学、兵学、农学、名学、医学、天文学等十分发达。各家著书一种,因为此类典籍次于经书而成一家之言,所以被后世统称为“子书”,如《孟子》《韩非子》。道教、宋明理学、清朝的考据学相关著作也都在子部之列。集部别名“丁部”,指收集一个或几个作家作品的著作。属于...

《黄帝内经》解剖:江山"张仲景"黄鼎譔终生著述

浙江江山发现-我国中医出上的第二个“张仲景“熟知我国中医的人士都知道东汉末年医学家,被后人尊称为“医圣”的张仲景。张仲景广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》,影响广泛。江山历史上也出现一位近似于张仲景式的人物,他就是江山市张村乡人氏,名叫黄鼎譔(1909-1991)1933年毕业于中国医学学院本科。1979年临退休之际,就立志撰写一部上百万字的巨著《<黄帝内经>解剖》。1981年退休之后,就全力致于此书的撰写,至1991年,前后十年,终于完成了宿愿。这部书稿,有专家称是我国近代史上颇有地位的中医不可多得的工具书。有人评这一著作的价值,可以媲美汉代张仲景。黄鼎譔清代宣统元年(1909)出生在江山县张村,幼时随父从事田间农作。他天资聪慧,爱好学习,上学前就能大段背诵从私塾学童朗读时听来的课文,引起老师注意,终于收为学生。由于家贫无钱上学,在老师和乡亲的关心资助下,才完成了中学...

龙年春晚主题龙行龘dá龘欣欣家国,春晚已经成为春节习俗了吗?

中央广播电视总台甲辰龙年春晚正式官宣,主题为:“龙行龘龘欣欣家国”!龘(dá),形容龙腾飞的样子。网友说,一看这个龘字就知道是龙年了。今天小谱来聊一聊春晚是否已经成为春节习俗这个话题。大家都知道,春节是中国最重要的传统节日之一,而看春晚则是除夕夜人们重要的娱乐项目之一。在除夕夜,一家人围坐在一起,边吃年夜饭边看春晚,其乐融融,幸福美满。那么,春晚是否已经成为春节习俗了呢?在探讨这个话题之前,我们需要了解什么是“习俗”。习俗通常是指一种传统的、被广泛接受和传承的行为方式或者文化现象。它代表着一种共同的、普遍的文化认同和价值观,被广大老百姓所接受、遵循和传承。春晚是由中国中央电视台在1983年开始举办的,已经走过了40个年头。它是一个集歌舞、小品、相声、戏曲、杂技、武术、魔术等艺术形式于一体的综合性晚会,旨在庆祝新春佳节、弘扬传统文化、赞扬各族人民、赞颂盛世太平。如今,春晚已经成为全球华人和华...

两汉时期私家谱书是怎么兴起的?从那以后私修家谱经历了哪些变化?

在两汉时期,随着世家大族的兴起,社会上需要有一种记录族谱和家族历史的方式。原先由政府官员负责修纂谱牒,但在汉代,私家族谱开始出现。私家谱书的产生与世家大族的需要有关,他们为了增强自身的建设和社会地位,开始撰写自己家族的族谱,并不断续写。这些私家谱书的编纂是家族成员的一种日常仪式,表明了他们对家族历史的重视。有一些重要的私家族谱书编纂案例。孔子的后裔有自己的族谱,而且记录家族成员的名号方法很有特点,先写表字,后写名字,表示对先人的尊重。战国时代的纵横家苏秦兄弟在不同的文献中记载有不同的兄弟人数,而据考证,关于苏氏家谱的记载应该是在汉代形成的。还有一些官方修纂的谱牒和通国谱的出现。汉王朝继承了周代官修王室谱牒的传统,宗正官的职责之一就是编制宗室成员簿录,在汉代编有《帝王年谱》和《汉代王谱》等谱牒。聊氏编写的《万姓谱》集结了天下各姓的族史,被称为“通国谱”,开启了通国谱的先河。与谱牒学可能有关的...